প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুরু করা বৈশ্বিক শুল্কঝড়ের প্রকৃতি ও ধরন নিয়ে এত দিনে সবাই কমবেশি অবগত। সংকটে থাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির ‘সবেধন নীলমণি’ পোশাকশিল্প ও ২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণে ট্রাম্পের এই শুল্কঝড় সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে মন্দের ভালো, পুরো বিশ্বের জন্যও এটি ক্ষতির। সবাই একবাক্যে বলছেন, এই সিদ্ধান্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শিল্পসুরক্ষার উদ্দেশ্যে বলা হলেও, আদতে এর মাধ্যমে চলমান বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থার ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এর প্রমাণ ট্রাম্পের ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩.১ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট ভ্যালু বিশ্ববাজার থেকে মুছে গেছে। এটি আগামী দিনগুলোর অর্থনৈতিক গভীর অভিঘাতের আভাস দিচ্ছে। গবেষকেরা দেখেছেন, বড় অর্থনীতির দেশগুলোর বাণিজ্য উত্তেজনা ছোট-বড় সব দেশের প্রবৃদ্ধিতে আঘাত করে। নতুন উত্তেজনায় প্রবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য অংশ হ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে, মাঝারি ও স্থায়ী মেয়াদে এর পরিমাণ যথাক্রমে ১ ও ২ শতাংশ হতে পারে। অতিরিক্ত শুল্কের কারণে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে ভোক্তাদের জন্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে, যা বৈশ্বিকভাবে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে। এখন বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির হার ০.৭ থেকে ১.৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রবল ঝাঁকুনি দেওয়া শুল্কনীতির প্রতিক্রিয়ায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের প্রধানসহ বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ট্রাম্প জুয়া খেলছেন। আশুমেয়াদে সংরক্ষবাদী এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শিল্পকে সুরক্ষা দিলেও ভোক্তাদের জন্য অবশ্যাম্ভাবীভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারে অস্থিরতা ও মুদ্রাস্ফীতি-মূল্যস্ফীতি ঘটাবে। তাদের মতে, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামসহ উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানিনির্ভর পোশাক, ইলেকট্রনিক, কৃষি খাতে ব্যাপক চাপ পড়বে, দীর্ঘ মেয়াদে সরবরাহ শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, বিশ্ব বিনিয়োগ নেতিবাচক হবে, মন্দা আসবে, প্রবৃদ্ধি কমে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হবে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেফরি স্যাকস ও ম্যাসাচুসটেস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড উলফসহ বিশ্বখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপকরা বলছেন, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও বৈশ্বিক সহযোগিতার পরিপন্থি ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত সত্যিকার অর্থে ‘শুল্ক বিপর্যয় ও শিশুসুলভ’। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল প্রকাশ্যে বলেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কের ফলে মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হতে পারে, এবং এর প্রভাব প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ফেডেরেল রিজার্ভের এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপের কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে, যা আমদানি পণ্যের চাহিদা আরো কমিয়ে দিতে পারে। মার্কিন অনেক অর্থনীতিবিদ পূর্বাভাস দিয়েছেন যে এই শুল্কের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে, কারণ আমদানি খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রভাব ভোক্তাদের ওপর পড়বে। ইয়েল বাজেট ল্যাবের প্রক্ষেপণ অনুসারে, শুল্কের কারণে মার্কিন পরিবারগুলোর বার্ষিক খরচ গড়ে ২ হাজার ১০০ থেকে ৩ হাজার ৮০০ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। পোশাক ও বস্ত্রের ওপর প্রভাব বিশেষভাবে বেশি হবে, যেখানে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পোশাকের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির চাহিদা স্বভাবতই হ্রাস পেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান পোশাক রপ্তানি বাজার হওয়ায়, সেখানে মন্দা দেখা দিলে বাংলাদেশের পোশাক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির পোশাক রপ্তানির ওপর একক নির্ভরতা (মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি) ঝুঁকি আরো বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত পারস্পরিক শুল্কের সম্মুখীন হবে। ভিয়েতনামের ওপর উচ্চ শুল্ক বাংলাদেশের জন্য মার্কিন বাজারে সামান্য সুবিধা তৈরি করতে পারে। তবে কার্যকর হওয়ার আগে ভারত ও ভিয়েতনাম কোনো সমঝোতা করলে বাংলাদেশের চরম ক্ষতি হবে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, মূলত কম দামের তৈরি পোশাক (আরএমজি) উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ, কারণ এখানে শ্রমিকের খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা প্রধান পোশাকের মধ্যে রয়েছে নন-নিট পুরুষদের স্যুট, নন-নিট মহিলাদের স্যুট, নন-নিট পুরুষদের শার্ট এবং টি-শার্ট ও সোয়েটারের মতো নিটওয়্যার। মোট রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ৩০ শতাংশ) নিটওয়্যার। এই রপ্তানির একটি বড় অংশই হলো কম মূল্য সংযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন নন-নিট পণ্য। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়, যেখানে চীনের মার্কেট শেয়ার ২০.৮৩ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের ১৮.৯০ শতাংশ। ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের অংশ কমেছে, যেখানে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ তাদের অবস্থান তৈরি করেছে। মনে করা হচ্ছে, শুল্ক বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের দাম বাড়বে, কারণ আমদানিকারকরা বর্ধিত খরচ খুচরা বিক্রেতাদের এবং শেষপর্যন্ত ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেবে।

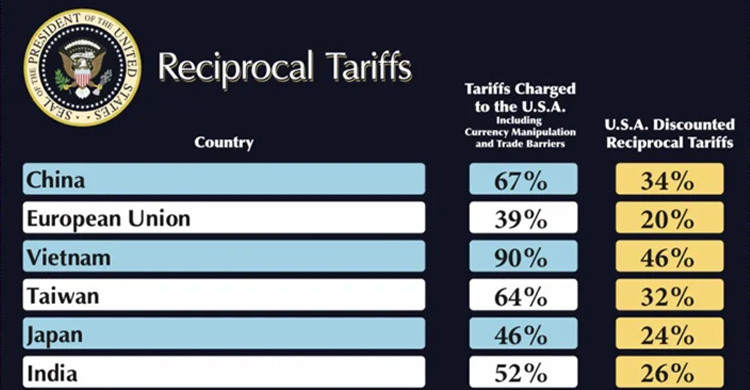

ইয়েল বাজেট ল্যাবের প্রক্ষেপণ অনুসারে, ২০২৫ সালের সব শুল্কের কারণে পোশাকের দাম ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। পোশাকের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেতে পারে, যা বাংলাদেশের মতো রপ্তানিকারক দেশগুলোর জন্য একটি উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশের পোশাকের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে মার্কিন আমদানিকারকদের জন্য বাংলাদেশের পোশাকের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, ফলে ক্রয়াদেশ কমে যেতে পারে। মার্কিন ফ্যাশন শিল্প বিশেষজ্ঞদের অনুমান, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি অন্তত ২৫ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতারা কম শুল্কের দেশ; যেমন—ভারত ও পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে পারে, অথবা দেশীয় উৎস থেকেও পোশাক সংগ্রহ করতে পারে। আবার পোশাকের বিভিন্ন ধরনে প্রভাব বিভিন্ন হতে পারে। দামের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল এবং কম মূল্য সংযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন মৌলিক পোশাক, যেমন নন-নিট স্যুট ও শার্টের ওপর প্রভাব বেশি হতে পারে, কারণ ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলো থেকে আসা একই ধরনের পোশাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হবে। উচ্চ মূল্য সংযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন নিট পোশাকের ক্ষেত্রেও জর্ডান ও মিশরের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলাজাত পণ্যের আমদানিতে তাদের শুল্ক কম বা শূন্য। ৩৭ শতাংশ শুল্কের অধীনে মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে যখন ভারত (২৭ শতাংশ) এবং পাকিস্তানের (২৯ শতাংশ) মতো প্রধান প্রতিযোগীরা উল্লেখযোগ্যভাবে কম শুল্কের সুবিধা পাচ্ছে। মজুরি বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে বাংলাদেশে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মূল্য প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ আরো বাড়াবে। মার্কিন ক্রেতারা শুল্কের খরচ কিছুটা কমানোর জন্য বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কেনার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে উৎপাদকদের লাভের মার্জিন কমে যাবে। তবে এখানে লক্ষণীয়, যদিও বাংলাদেশ উচ্চ শুল্কের সম্মুখীন, ভিয়েতনাম (৪৬ শতাংশ), কম্বোডিয়া (৪৯ শতাংশ) এবং শ্রীলঙ্কার (৪৪ শতাংশ) মতো কিছু প্রধান প্রতিযোগীর ওপর আরো বেশি শুল্ক ধার্য করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা তৈরি করতে পারে।

২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের পক্ষে সর্বোচ্চ বাণিজ্যঘাটতি ২৯৫ বিলিয়ন ডলার। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ব্রিটেন ২৭১ বিলিয়ন ডলার, ভারত ২৪১, ফ্রান্স ১৩৭, মেক্সিকো ১৭২, ভিয়েতনাম ১২৩ এবং তুরস্ক ১০৬ বিলিয়ন ডলার। ট্রাম্প এই ঘাটতিকে সামনে এনে শুল্কঝড় শুরু করলেও অর্থনীতিবিদরা উপকারী, কারণ এটি ডলারের বৈশ্বিক চাহিদা বজায় রেখে মার্কিন ডলার বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা মর্যাদা অটুট রেখেছে, যা আংশিকভাবে উন্মুক্ত বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৯২টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতিতে ছিল এবং ১১১টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ছিল।

ক্ষতি হ্রাসে কৌশলগত সুপারিশ

বাজার বহুমুখীকরণ : মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (যেখানে বাংলাদেশ ইবিএ-এর অধীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করে), এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির মতো অন্যান্য বাজারে সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ করা।

উচ্চ মূল্য সংযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন পণ্যে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। কারিগরি বস্ত্র, স্পোর্টসওয়্যার এবং ফ্যাশন-সচেতন পোশাকের মতো উচ্চ-সম্পন্ন, মূল্য সংযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন পোশাক উৎপাদন দিকে কৌশলগত পরিবর্তন আনা, যা দামের ক্ষেত্রে কম সংবেদনশীল এবং ভালো লাভের সুযোগ প্রদান করে।

সরকারের করণীয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা বা পুনরুজ্জীবিত জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস (জিএসপি) প্রোগ্রামে (ঐতিহাসিকভাবে পোশাক অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও) অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা অন্বেষণ করা, যা মার্কিন বাজারে আরো স্থিতিশীল ও অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার প্রদান করতে পারে। বিদ্যুৎ-সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা (বন্দর জট) এবং উচ্চ ব্যাংক ঋণের সুদের হারের মতো দীর্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর সমাধান করা, যা পোশাক খাতের সামগ্রিক প্রতিযোগিতামূলকতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে—এমন নতুন ও উদীয়মান রপ্তানি বাজার চিহ্নিত করতে এবং সেখানে প্রবেশ করতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বাজার বিশ্লেষণ পরিচালনা করা প্রয়োজন। উন্নত মানের, উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যা বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ করতে পারে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজনক্ষমতার ওপর আস্থা রেখে বলা যায়, সক্রিয় ও কৌশলগত পদক্ষেপের মাধ্যমে চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে সাহসের সঙ্গে।

লেখক : অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক